Vernehmlassung zum EU-Vertragspaket:

Die wichtigsten Vertragsinhalte und die Folgen für die Schweiz - eine erste Bilanz

Am 13. Juni 2025 hat der Bundesrat die EU-Verträge veröffentlicht. Die Vernehmlassung dauert bis zum 31. Oktober 2025. Das Vertragspaket umfasst 2228 Seiten – hinzu kommen über 20’000 Seiten EU-Gesetze, EU-Richtlinien und EU-Verordnungen. Alles mit dem Ziel, die Schweiz institutionell der EU unterzuordnen. Trotz der für die Schweiz weitreichenden Folgen, will der Bundesrat nicht einmal eine obligatorische Volksabstimmung. Im Klartext: Der Bundesrat will den EU-Unterwerfungsvertrag an der Schweizer Bevölkerung und den Ständen (= Kantone) vorbeischleusen.

Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz–EU» (EU-Unterwerfungsvertrag)

Ausgangslage

Am 13. Juni 2025 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zum EU-Vertragspaket eröffnet. Wie Sie selber bemerkt haben: Der Umfang dieser Vernehmlassung ist enorm – sowohl inhaltlich wie auch quantitativ.

Dazu kommen die Auswirkungen der dynamischen Übernahme des EU-Rechts (mitsamt allen EU-Gerichtsurteilen, EU-Richtlinien, EU-Verordnungen) auf das schweizerische Staatssystem. Welchen Namen man dem Vertragswerk auch immer gibt: Es handelt sich um eine – einseitige – institutionelle Anbindung der Schweiz an die EU.

Der Inhalt. Das ganze Vertragspaket betrifft zentrale Bereiche der schweizerischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft: Zuwanderung, Luftverkehr, Landverkehr (Schiene und Strasse), Landwirtschaft, technische Handelshemmnisse und neu Strom, Gesundheit und Lebensmittel.

Der Umfang. Das EU-Vertragsdossier umfasst 2228 Seiten: 1101 Seiten für die neuen EU-Abkommen plus die Anhänge zu den bestehenden Verträgen; 931 Seiten Erläuterungen des Bundesrates; 164 Seiten Schweizer Gesetzeserlasse, die neu formuliert oder angepasst werden müssen; 32 Seiten diverse Übersichten zu EU-Gesetzgebungspaketen, Protokollen, Abkommen usw. In den Verträgen wird zudem auf verschiedene EuGH-Urteile, EU-Richtlinien und EU-Verordnungen verwiesen. Wer diesen folgt, landet im unendlichen Regulierungs-Dschungel der EU. Insgesamt 307 Verordnungen werden benannt (90 Prozent aus der EU). Diese führen zu den eigentlichen Verordnungstexten: 20’897 Seiten (davon 17’968 EU und 2’929 Schweiz)

Die institutionellen Elemente. Die Vereinheitlichung der Rechtsordnung ist im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses ein Hauptziel der EU. Daher ist die Verpflichtung zur dynamischen Rechtsübernahme für die EU wichtig: Änderungen oder Neuerungen im Bereich des Unionsrechts müssen von den beteiligten Staaten möglichst rasch und umfassend übernommen werden. Die Schweiz wird mit diesen EU-Verträgen einseitig EU-Recht übernehmen müssen: Es geht um eine Angleichung der Rechtsordnungen. Der EuGH sorgt für die einheitliche Auslegung und Anwendung der Gesetze. Seine Urteile sind für die Schweiz «bindend».

Wichtig: EU-Recht ersetzt Schweizer Recht. EU-Recht hat Vorrang gegenüber Schweizer Recht («Völkerrecht»). EU-Recht gilt auch innerhalb der Schweiz: Wer ein Produkt in der Schweiz nur für den Schweizer Binnenmarkt produziert, muss sich genauso an das EU-Recht halten. Dasselbe gilt für Unternehmen, die ihre Produkte in Märkte ausserhalb der EU exportieren: Sie müssen nicht nur die Vorgaben des Absatzmarktes (zb USA) einhalten. Sie müssen in den betroffenen Bereichen auch die regulatorischen Vorgaben der EU erfüllen. Damit entfällt ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für Schweizer Firmen gegenüber ihren EU-Konkurrenten im weltweiten Handel.

Wichtig: Die Schweiz hat ein gewachsenes Vernehmlassungsverfahren. An diesem sind Verbände und Parteien beteiligt. Die Verwaltung führt Ämterkonsultationen durch und muss die Regulierungsfolgekosten abschätzen. Das schweizerische Verfahren ist mit dem europäischen «decision shaping» nicht vergleichbar. Während die schweizerischen Verfahren konkrete Folgen zeitigen, bleiben die Anhörungen im Rahmen der EU-Gremien unverbindlich. Die Macht liegt bei der Kommission, bei der EU-Verwaltung und bei Lobbyisten. In Brüssel sind rund 12’000 Lobbyisten registriert. Dieses System bevorteilt grosse Unternehmen und Organisationen gegenüber kleinen Firmen und Verbänden. Die neu zur Anwendung kommende Integrationsmethode bricht mit dem bisherigen Äquivalenz-Prinzip: Auch bei gewichtigen Rechtsübernahmen entscheidet der Gemischte Ausschuss – eine öffentliche Vernehmlassung findet nicht statt.

Wichtig: Die Regulierungsdichte in der EU ist viel grösser als in der Schweiz. Das zeigt allein die Zahl der EU-Verordnungen (17’968 Seiten) gegenüber den CH-Verordnungen (2’929 Seiten), die im Rahmen des Vertragspakets übernommen werden müssen: Der Umfang der EU-Verordnungen ist um den Faktor 6 grösser.

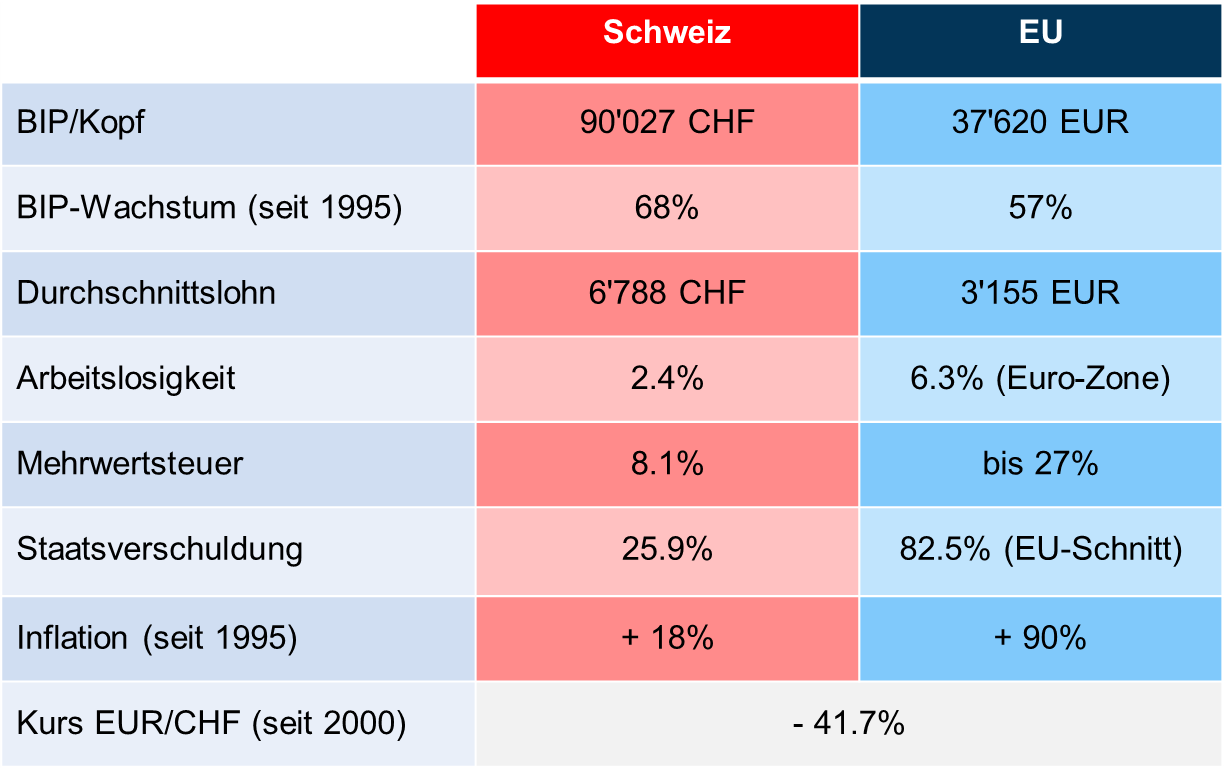

Die Schweiz steht viel besser da als die EU

Ein wirtschaftlicher Vergleich zeigt, dass die Schweiz viel besser dasteht als die Europäische Union.

Viele Gründe erklären die bessere Performance der Schweiz. Dazu gehört die tiefere Regulierungsdichte, die ordnungspolitisch ausgerichtete Wirtschaftspolitik und die meist pragmatische Umsetzung von Regulierungen. Dabei wirken die direktdemokratischen Instrumente – insbesondere das stets drohende Referendum – bremsend auf den staatlichen Wildwuchs.

Die EU reguliert mehr und tiefgreifender. Sie ist wenig flexibel und bezieht die Wirtschaft kaum in die Umsetzung der Regulierung ein. Das Resultat:

- 2019–2024: +13’000 neue EU-Regulierungen

- Pro Jahr: +2’000 neue Vorschriften

- Klimaschutzgesetz («Green Deal») mit 14’000 Seiten

- Lebensmittelverordnung mit 2’000 Seiten

- Datenschutzverordnung kostet Unternehmen 5’000 EUR/Jahr1

- Lieferkettengesetz, Entwaldungsrichtlinien, CO2-Grenzbesteuerung, Nachhaltigkeitsberichterstattung usw.

Die Schweizer Wirtschaft sieht sich mit grossen Herausforderungen konfrontiert. Die US-amerikanische Zoll-Politik ist nur die jüngste Hürde, die das Land im globalen Wettbewerb nehmen muss. Um wettbewerbsfähiger zu werden, muss die Schweiz die Regulierungsbürde der Unternehmen senken und innovativer werden.

Das EU-Paket ist jedoch ein Regulierungsprogramm mit all den damit verbundenen Kosten. Es schränkt Möglichkeiten der Unternehmen ein. Damit wirkt es sich negativ auf die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft aus. In einer Kosten-Nutzen-Abwägung ist sehr wohl zu überlegen, ob der Nutzen des vereinfachten Marktzugangs zur EU die Kosten dafür übersteigt.

1 Schätzung der EU-Kommission zu den jährlichen Kosten der DSGVO-Umsetzung für KMU

Institutionelle Elemente

1. Die Schweiz muss einseitig EU-Recht übernehmen: Es geht um eine Angleichung der Rechtsordnungen.

- Die Vereinheitlichung der Rechtsordnung ist im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses ein Hauptziel der EU. Daher ist die Verpflichtung zur dynamischen Rechtsübernahme für die EU wichtig: Änderungen oder Neuerungen im Bereich des Unionsrechts müssen von den beteiligten Staaten möglichst rasch und umfassend übernommen werden.

- Die Aussage des Bundesrates, die Schweiz könne weiterhin völlig frei entscheiden, ob sie relevantes EU-Recht übernehmen wolle, ist falsch und irreführend: Es ist aus Sicht der EU der eigentliche Zweck der neuen Abkommen, die Rechtsordnungen anzugleichen, d.h. die Rechtsübernahme durch die Schweiz sicherzustellen.

2. Die Schweiz hat im Rechtssetzungsverfahren der EU faktisch nichts zu sagen.

- In der EU liegt das Initiativrecht (Formulierung von konkreten Vorschlägen für neue Regelungen) alleine bei der EU-Kommission. Der Ministerrat wie auch das Europäische Parlament haben nur ein unverbindliches Vorschlagsrecht.

- In diesem Kontext ist die Mitwirkung der Schweiz am «decision shaping» zu sehen. In dieser frühen Phase der Rechtssetzung liegt noch kein konkreter Gesetzesvorschlag vor und es werden keine Entscheidungen getroffen. Die Mitwirkung ist entsprechend informeller und unverbindlicher Natur.

- Dass der Schweiz gemäss Bundesrat «grösstmögliche Teilnahme am Prozess zur Ausarbeitung von EU-Rechtsakten» zugesichert wird, bringt substantiell wenig: Das «decision shaping» ist weder mit einem Vernehmlassungsverfahren noch mit der in der Bundesverwaltung üblichen Ämterkonsultation vergleichbar. Während die schweizerischen Verfahren konkrete Folgen zeitigen, bleiben die Anhörungen im Rahmen der EU-Gremien unverbindlich. Der Entscheid bleibt bei der EU-Kommission. Umso erstaunlicher, dass der Bundesrat die Beteiligung an diesem Prozess als Souveränitätsgewinn einstuft.

- Wie das Parlament als höchste Behörde – und Gesetzgeber – in diesen Prozess eingebunden werden soll (und ob es eingebunden werden kann), wird sich gemäss Bundesrat «noch zeigen müssen»1.

3. Bundesrat und Verwaltung erhalten enorme Macht; das Parlament wird zur Dekoration.

- Obwohl faktisch nur wenig konkrete Einflussmöglichkeiten bestehen, wird es von Bedeutung sein, wer die Schweiz vertritt in den zuständigen Gremien. Zuständig für die Festlegung der Position der Schweiz sind das EDA sowie die für den Fachbereich des betreffenden Abkommens verantwortlichen Departemente.

- Die Beurteilung, ob kantonale Kompetenzbereiche betroffen sind, liegt bei den mit der Materie befassten Vertretern des Bundes. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz vor allem durch Angestellte der Bundesverwaltung in den zuständigen Gremien vertreten wird, ist hoch.

- Die Rolle des Parlaments als oberster Behörde der Schweiz bleibt völlig unklar. Die vom Bundesrat in Aussicht gestellten Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments bei der dynamischen Rechtsübernahme sind allesamt informeller Natur.

4. Die demokratischen Mitwirkungsrechte werden deutlich eingeschränkt.

- Beim Integrationsverfahren werden die in die Abkommen integrierten EU-Rechtsakte allein durch ihre Integration in das Abkommen Teil der Schweizer Rechtsordnung. Vorbehalten bleiben einzige Anpassungen des Gemischten Ausschusses. Damit handelt es sich hier um einen Fall direkter Anwendbarkeit. Währenddessen sind Rechtsakte, die im Äquivalenzverfahren übernommen werden, nicht direkt anwendbar: Die schweizerische Rechtsordnung muss zuerst angeglichen werden. Dies ermöglicht zumindest ein Vernehmlassungs- und Rechtsetzungsverfahren mit engen Leitplanken.

- Um eine Mitsprache der Schweiz im Integrationsverfahren zu ermöglichen, müssen ihre Vertreter in jedem einzelnen Fall beantragen, dass der Gemischte Ausschuss (GA) einen Meinungsaustausch über den Rechtsakt durchführt. Dort muss die Schweizer Delegation anmelden, wenn ein EU-Rechtsakt Gesetzesqualität hat oder wenn er aus anderen Gründen dem Referendum unterstellt werden muss. Vergisst die Schweizer Vertretung dies anzumelden, tritt der entsprechende Beschluss des GA in Kraft. In diesem Verfahren besteht das latente Risiko, dass die Schweizer Vertreter Referenden zu umgehen versuchen, indem die Rechtsakte auf Verordnungsstufe eingeordnet werden.

- Nationalrat und Ständerat haben beim Integrationsverfahren nichts zu sagen: Sie sind weder in die Erarbeitung der Gesetzesvorlage noch in die Beschlussfassung eingebunden. Damit läuft ein wesentlicher Teil der Rechtssetzung am Gesetzgeber, aber auch an den Verbänden und Interessensgruppen vorbei. Ein innerstaatliches Rechtsetzungsverfahren entfällt.

- Kommt die Schweizer Vertretung zum Schluss, die Regulierung sei dem Referendum zu unterstellen, findet eine Volksabstimmung statt. In diesem Falle aber werden die Stimmberechtigten keine echte Wahl haben: Lehnen sie die Vorlage ab, verletzt die Schweiz ihre Pflichten und die EU kann Ausgleichsmassnahmen (sprich Strafmassnahmen) ergreifen. Diese sind zum Zeitpunkt der Abstimmung unbekannt, was wiederum die Frage nach genügender Information der Stimmberechtigten aufwirft.

- Ähnliche Einschränkungen wird das Initiativrecht erfahren. Initiativen, die sich gegen geltendes Unionsrecht wenden, laufen Gefahr, als ungültig erklärt zu werden. Sollte sie gültig erklärt und über sie abgestimmt worden sein, läge das Problem beim Bundesgericht, das sich für den Vorrang des Unionsrechts 2entschieden hat.

- Dass die Rechtsübernahme im Bereich der Personenfreizügigkeit neu über das Integrationsverfahren erfolgen soll, ist neu. Künftig sollen neue Rechtsakte der EU automatisch Teil der Schweizer Rechtsordnung werden, sobald sie ins Abkommen integriert sind. Bislang galt für das Migrationsdossier die Äquivalenz-Methode. Dies sei, so der Bundesrat, nur theoretisch der Fall – in der Praxis sei man schon länger dem Grundsatz der Integration gefolgt. Mit dem neuen Vertragspaket EU-Schweiz hätte eine Nicht-Übernahme jedoch Ausgleichsmassnahmen zur Folge.

5. Die schweizerischen Gerichte verlieren Unabhängigkeit und werden politischer.

- Die Autonomie der schweizerischen Gerichte wird mit den neuen EU-Verträgen weiter eingeschränkt. Die schweizerischen Gerichte, aber auch das Schiedsgericht in einem Streitfall, müssen der Praxis des EuGH folgen.

- Nach jüngster Praxis des Bundesgerichts geniesst Unionsrecht Vorrang vor nationalem Recht. Selbst wenn der nationale Gesetz- und Verfassungsgeber also bewusst vom EU-Recht abweichen will, wird das Bundesgericht diese Beschlüsse als irrelevant ansehen.

- Die schweizerischen Gerichte werden zusehends damit befasst sein, die Durchsetzung von Unionsrecht in Abstimmung mit der Praxis des EuGH zu gewährleisten.

6. Die Rechtssicherheit wird mit dem institutionellen Protokoll nicht verbessert

Das Vertragspaket enthält keine ausdrückliche und verbindliche Verpflichtung der EU, die Hindernisse der EU für den Marktzugang zu beseitigen. Klar ist einzig: Die Schweiz verpflichtet sich, im Vertragsbereich grundsätzlich EU-Recht nachzuführen, im Unterlassungsfall drohen Ausgleichsmassnahmen.

Zuletzt muss die «Rechtssicherheit» auch im Licht der künftigen Beziehungen der Schweiz und der EU gesehen werden. Mit dem neuen MRA-Abkommen und dem institutionellen Streitbeilegungs- und Ausgleichsmechanismus kann die EU weiter politischen Druck auf die Schweiz ausüben, um bestimmte politische oder wirtschaftliche Zugeständnisse zu erzwingen. Weder das MRA noch die übrigen Verträge hindern die EU daran, ausserhalb ihres Geltungsbereichs weiterhin Forderungen zu stellen oder Druckmittel einzusetzen – so zum Beispiel betreffend das Freihandelsabkommen von 1972 oder der Finanzmarktregulierung. Juristisch betrachtet, schützt das Paket keineswegs vor neuen Versuchen der EU, die Schweiz in weiteren Rechtsbereichen dem EU-Recht anzugleichen.

7. Machtkonzentration innerhalb der Europäischen Kommission führt zu radikalen Politikwechseln

Die Machtkonzentration innerhalb der Europäischen Kommission kann zu radikalen Politikwechseln der EU führen, wie sie in der Schweiz aufgrund der demokratischen Prozesse nicht möglich sind. Das Verbrennerverbot für Autos ab 2035 ist eine solche 180-Grad-Wende, die mit Rechtssicherheit nichts mehr zu tun hat, sondern das Rückgrat der deutschen Industrie gefährdet. Im gleichen Zusammenhang sind die Regulierungsmonster «Green Deal» oder das Lieferkettengesetz zu sehen.

1 Erläuterungen des Bundesrates, S. 93

2 NZZ vom 28. April 2025: „Für das Bundesgericht hat die Freizügigkeit mit der EU unbedingten Vorrang“ (siehe Beilage)

Direkte und indirekte Kosten

1. Milliarden für EU-Kohäsionszahlungen

Die Bundesverwaltung spricht neuerdings beschönigend von einem «Schweizer Beitrag». Gemeint sind die Kohäsionszahlungen – einer Art Finanzausgleich der EU, an dem sich die Schweiz bisher freiwillig beteiligte. Der Beitrag wurde jeweils durch das Parlament bewilligt.

- Bisher: Parlament bewilligt Kohäsionszahlungen

- Neu: Regelmässig, verbindlich, «fair»

- CH-Kohäsionsbeitrag bisher: 130 Millionen/Jahr

- CH-Kohäsionsbeitrag neu: 2030-36: 350 Millionen/Jahr. Ab 2037 Neuberechnung

- Systemische Gefahr: EU setzt Betrag fest, Gesamtbetrag steigt, neue EU-Mitgliedstaaten erwarten ebenfalls Kohäsionszahlungen

Neu verlangt die EU vom Nicht-EU-Mitgliedsland Schweiz einen «regelmässigen» […] «fairen finanziellen Beitrag». Konkret handelt es sich für die Periode 2030-36 um 350 Millionen Franken pro Jahr. Das sind total 2450 Millionen Franken.

Die Beitragshöhe wird alle sieben Jahre neu festgelegt. Es ist absehbar, dass diese jährlichen Zahlungen ab 2037 massiv höher ausfallen werden aufgrund des «rechtsverbindlichen Mechanismus», den die Schweiz mit dem EU-Abkommen eingeht. Zudem verlangt die EU einen finanziellen Beitrag, der den Standards der EU und der EWR-Staaten entspreche.1 Es stellt sich die Frage, was unter «Standards der EU» zu verstehen ist: Österreich mit ähnlich viel Einwohnern wie die Schweiz zahlt jährlich 1,12 Milliarden Euro in den EU-Topf. Die Niederlande – wirtschaftlich vergleichbar mit der Schweiz – kommt auf 3,38 Milliarden Euro/Jahr2. Man muss kein grosser Prophet sein: Wenn sich die Schweiz zu diesen rechtsverbindlichen Zwangszahlungen verpflichtet hat, wird der Betrag bei der nächsten Berechnung massiv höher ausfallen und wir haben nichts dazu zu sagen.

2. Schweiz zahlt doppelt so viel pro Kopf für EU-Programme

Die Schweiz nimmt am sogenannten EU-Programmabkommen (EUPA) teil. Dieses umfasst: Horizon Europe, Euratom sowie Digital Europe. Dafür hat der Bundesrat für 2025 einen Nachtragskredit von 666 Millionen beantragt3.

Da die Beiträge auf der Basis der Wirtschaftskraft (Bruttonationaleinkommen) berechnet werden, zahlt die Schweiz allerdings einen deutlich höheren Preis als der Durchschnitt der EU-Mitgliedstaaten.

Das EU-Budget für die drei Programme beträgt durchschnittlich 17,61 Milliarden Euro/Jahr. Pro Kopf zahlt die Schweiz doppelt so viel für die Teilnahme am EUPA: Nämlich 74 Franken pro Einwohner gegenüber 39 Euro pro EU-Einwohner

3. Zusätzliche und versteckte Kosten

- Kantonale Belastung: 56-74 Mio. CHF/Jahr für Sozialhilfe durch zusätzliche EU-Zuwanderung, plus Vollzugskosten für EU-Beihilferecht

- Sektorspezifische Kosten: 57,5 Mio. CHF/Jahr Studiengebühren, 8,57 Mio. CHF/Jahr EU-Informationssysteme, 5 Mio. CHF/Jahr Gesundheit

- Regulierungskosten: Übernahme von 150 EU-Richtlinien erfordert massive Personalkosten für Umsetzung in Schweizer Recht

- Politische Erhöhungsklausel: Beiträge können von der EU unilateral aus «politischen Überlegungen» um bis zu 10% erhöht werden

- BIP-Kopplung: Wirtschaftsstärke bestimmt gewisse Programmbeiträge, somit bezahlt die Schweiz doppelt so viel wie das durchschnittliche EU-Mitglied. Beispiel: 666 Mio. für Forschungsprogramme (Nachtragskredit I)

4. Regulierungskosten und Bürokratieaufwand

Die automatische Übernahme von EU-Recht führt zu erheblichen Regulierungskosten für die schweizerische Wirtschaft. Unternehmen müssen ihre Verfahren und Produkte kontinuierlich an sich ändernde EU-Standards anpassen, ohne dass diese Standards den schweizerischen Verhältnissen entsprechen – die sehr oft pragmatischer und weniger detailliert sind.

Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die nicht über die Ressourcen verfügen, um komplexe EU-Regulierungen effizient umzusetzen. Dies führt zu Wettbewerbsnachteilen gegenüber Grossunternehmen und kann die Innovationsfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft beeinträchtigen.

Die Vernehmlassungsvorlage verletzt die Weisungen des Bundesrates zur Berechnung der Regulierungsfolgekosten. Denn eine entsprechende Berechnung fehlt ganz in den erläuternden Materialien. Im 931-seitigen erläuternden Bericht werden die Regulierungskosten nur an drei Stellen angesprochen: im Zusammenhang mit dem Stromabkommen, mit der Beihilferegelung und im Luftverkehrsabkommen. Sie werden nur nebenbei und ohne Quantifizierung erwähnt.

Eine Regulierungsfolgeabschätzung (RFA) fand ebenfalls nicht statt. Punktuell ist die Rede von der RFA im Zusammenhang mit der Teilübernahme der Richtlinie 2004/38/EG und mit dem Gesundheitsabkommen. In verschiedenen Teilbereichen wurde explizit auf eine RFA verzichtet, so beim Luftverkehrsabkommen, bei Horizon und Erasmus+, bei der Lebensmittelsicherheit. In anderen Bereichen wird die RFA nicht einmal erwähnt.

Damit ist es unmöglich zu sagen, wie viel die Umsetzung der verschiedenen Aspekte des EU-Pakets in der Schweiz kosten werden – auf volkswirtschaftlicher Ebene, an zusätzlicher Bürokratie und Administration auf allen Staatsebenen und bei den betroffenen Unternehmen. Im Bericht erwähnt sind:

- Schweizer Beitrag: 350 Mio. CHF jährlich (2030-2036) = 2,45 Mrd. CHF total, plus einmalige Verpflichtung von 130 Mio. CHF/Jahr bis Inkrafttreten

- EU-Programme: 2,5 Mrd. CHF für Horizon-Übergangsmassnahmen bereits bezahlt, plus 187,5 Mio. CHF/Jahr für Erasmus+ ab 2027

- Gesamtbelastung Bundeshaushalt: Rund 1,4 Mrd. CHF zusätzliche jährliche Ausgaben ab 2035

- Personalkosten: Zusätzlich rund 100 Vollzeitäquivalente (VZÄ) beim Bund, Personalaufwand 13,5 Mio. CHF/Jahr

- Automatische Erhöhung: Permanenter Zahlungsmechanismus nach 2036 mit Anpassung an Inflation und «Ausgleichsfaktor»

- Kosten der EU-Regulierung: Deutschland (grösste Volkswirtschaft der EU) steckt in der Rezession: Bürokratie und hohe (ideologisch getriebene) Energiepreise verschärften die Probleme der deutschen Industrie:

Christian Dürr, ehemaliger Fraktionschef der deutschen FDP: «Der Grund für diese Krise ist die absurde europäische Politik, die den Automobilherstellern unzählige Steine in den Weg legt.»4

Dachdeckermeister und Handwerks-Präsident Jörg Dittrich: «Die ausufernde Bürokratie führt zu Ohnmacht und Frust in deutschen Betrieben.»5

Personenfreizügigkeit: Mehr Zuwanderung in den Schweizer Sozialstaat

Die Personenfreizügigkeit wird entgegen den Bestimmungen der Bundesverfassung ausgebaut. So will die EU die «Gleichbehandlung aller EU-Bürgerinnen und -Bürger»1, sie fordert die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie (Übernahme der Richtlinie 2004/38/EG und der Verordnung (EU) 2019/1157) mit nur geringfügigen Ausnahmen und EU-Bürger sollen neu schon nach fünf statt nach bisher erst zehn Jahren die Niederlassungsbewilligung bzw. neu das Daueraufenthaltsrecht) erhalten. Mit dem Daueraufenthaltsrecht wird ein ganz neuer Status geschaffen. EU-Bürger (inklusive aus den künftigen, armen Mitgliedstaaten) dürfen in der Schweiz bleiben, auch wenn sie arbeitslos oder sozialhilfeabhängig werden, was zu massiv höheren Kosten für die Steuerzahler bzw. zu höheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen führen wird.

- Niederlassung bereits nach 5 statt 10 Jahren für alle EU-Bürger

- Keine Kontingente mehr für künftige neue EU-Länder (Ukraine, Georgien, Moldau, Balkanstaaten: plus 60 Mio. EU-Bürger)

- Ausweisung bei Arbeitslosigkeit nur möglich, wenn «selbstverschuldet»

Die Schweiz muss die bisherige und auch künftige Rechtsprechung des EuGH berücksichtigen. Das heisst: Auch wer vom ersten Tag an ergänzend Sozialhilfe bezieht, gilt als «Arbeitnehmer». Für den Status «erwerbstätig» und den Aufenthaltsanspruch reicht es, wenn jemand beispielsweise 40 Prozent arbeitet und rund 2000 Franken im Monat verdient. In der EU gilt schon eine 11-Stunden-Woche als hinreichende Erwerbstätigkeit.

Ein «erwerbstätiger» EU-Bürger kann trotz ergänzender Sozialhilfeabhängigkeit seine Familie nachziehen, welche in den Lebensbedarf miteingerechnet wird und die Sozialhilfeabhängigkeit nochmals erhöht. Der nachgezogene Ehegatte kann ausländerrechtlich nicht gezwungen werden zu arbeiten, um die Sozialhilfe zu verringern.

Die Personenfreizügigkeit wurde ab 2002 schrittweise eingeführt. Die volle Personenfreizügigkeit gilt seit 1. Juni 2007 für mittlerweile 27 EU-Mitgliedstaaten. Das sind rund 450 Millionen Einwohner. Es stehen weitere EU-Beitrittskandidaten vor der Tür: Bosnien-Herzegowina, die Ukraine, Georgien und Moldau haben bereits Beitrittsgesuche eingereicht. Mit Albanien, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien wurden bereits Beitrittsverhandlungen eröffnet. Kosovo hat den Status als Bewerberstaat. Damit würde der Zuwanderungsdruck (es handelt sich um über 60 Millionen EU-Bürger zusätzlich) auf die Schweiz noch einmal massiv zunehmen.

Schutzklausel:

Im Freizügigkeitsabkommen mit der EU besteht bereits eine Schutzklausel. Von dieser Möglichkeit hatte der Bundesrat trotz rekordhoher Zuwanderung nie Gebrauch gemacht. Die neue Schutzklausel entspricht der bisherigen. Die Schweiz soll bei «schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen» die sogenannte Schutzklausel anrufen können. Selbst wenn die Voraussetzungen erfüllt wären, kann die EU «Ausgleichsmassnahmen» (sprich Sanktionen) ergreifen. Ein absurder Vorgang: Die Schweiz handelt rechtmässig, um Schaden abzuwenden und darf trotzdem bestraft werden.

In der Praxis wird der Gemischte Ausschuss sowie das Schiedsgericht die Aktivierung der Schutzklausel nie zulassen: Der EU geht es wirtschaftlich und sozial derart viel schlechter als der Schweiz, so dass sie der Schweiz keine Zugeständnisse machen wird, solange in ihrer eigenen Bevölkerung derart grosse Unzufriedenheit herrscht.

- Das heutige FZA beruht auf dem EU-Recht per 1999 (Bilaterale I) samt Rechtsprechung des EU-Gerichts (EuGH) bis 1999. Mit dem Änderungsprotokoll-FZA wird das neue EU-Recht im Bereich der Personenfreizügigkeit samt der neuen EuGH-Rechtsprechung der letzten 25 Jahre übernommen.

- Neu eingeführt wird ein Daueraufenthaltsrecht. Dieses bekommt, wer 5 Jahre als Arbeitnehmer oder Selbständiger in der Schweiz gelebt hat. Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug bis 6 Monate werden angerechnet. Schein-Selbständige werden auch davon profitieren. Nach dieser Frist muss die Arbeitnehmereigenschaft nicht mehr erfüllt werden.

- Das Daueraufenthaltsrecht ist faktisch eine neue Niederlassungsbewilligung C PLUS. Der Status ist praktisch unentziehbar und geht erst nach 2 Jahren Landesabwesenheit verloren. Kriminalität und Sozialhilfeabhängigkeit sind kein Entzugsgrund, sofern nicht gerade die innere Sicherheit bedroht ist. Die ohnehin unzureichend umgesetzte Ausschaffungsinitiative für kriminelle Ausländer wird damit für EU/EFTA-Bürger toter Buchstabe.

- Die Rechte gemäss FZA gelten für sämtliche EU/EFTA-Bürger, d.h. für rund 500 Mio. Personen. Davon profitieren auch die sehr vielen muslimischen Neu-Eingebürgerten in Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal. Deutschland hat 2024 fast 300‘000 Personen eingebürgert, vorab Syrer, Afghanen, Türken.

- Die Einwanderung in den Sozialstaat nimmt weiter zu – auf Kosten der Schweizer Bevölkerung (Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe, Heimaufenthalte: Es kommen auch Rentner).

- Der Familiennachzug wird weiter ausgeweitet. Nach CH-Recht (AIG) dürfen nur Ehegatten und Kinder bis 18 Jahre nachgezogen werden (gilt für Drittstaaten). Nach EU-Recht dürfen nachgezogen werden: Ehegatte, Kinder bis 21 Jahre, Enkel bis 21 Jahre sowie Eltern, Grosseltern, andere Lebenspartner, Schwiegereltern, Schwiegergrosseltern. Auch sie bekommen nach 5 Jahren ein Daueraufenthaltsrecht. Aufenthalt von 2,5 Jahre (max. 6 Mt. pro Kalenderjahr) innert 5 Jahren reicht (Rest kann im Ausland verbracht werden).

- Arbeitnehmereigenschaft erfüllt, wer z.B. 40 Prozent arbeitet, CHF 2’000 verdient und ergänzend Sozialhilfe bezieht. Sie können sogar mit Sozialhilfeabhängigkeit den Ehegatten sowie z.B. 5 Kinder nachziehen, im Wissen darum, dass sich die Sozialhilfe massiv erhöht. Die Migrationsämter sind machtlos.

- Das neue FZA verletzt Art. 121a BV (Masseneinwanderungsinitiative): Es führt anerkanntermassen (SEM) zu mehr Zuwanderung und zu einer Verbesserung der Rechtsstellung der bereits Zugewanderten. Bei der Abstimmung über die neuen EU-Verträge müsste deshalb Art. 121a BV geändert werden, wofür ein Ständemehr zwingend erforderlich wäre.

- Die neue FZA-Schutzklausel ist ein Feigenblatt: Sie enthält die genau gleichen Voraussetzungen wie bisher. Sie ist nach EU-Logik eine Notstandsklausel, keine Schutzklausel. Ihre Hürden sind deshalb extrem hoch: 1) schwerwiegende wirtschaftliche oder soziale Probleme, 2) Ursache muss EU/EFTA-Einwanderung sein, 3) Beweispflicht obliegt der Schweiz, 4) Anrufung ist kompliziert via Gemischter Ausschuss und Schiedsgericht. Die Geschichte der FZA-Schutzklausel zeigt, dass sie keinen Schutz gegen unbegrenzte Einwanderung bietet.

- Die eigenständige Schutzklausel des Bundesrates im CH-Recht (AIG) ist ein noch grösseres Feigenblatt. Sie enthält nur eine Anhörungs- und Prüfungspflicht des Bundesrates und in der Verordnung Schwellenwerte – aber keine Anrufungspflicht. Zudem geht die FZA-Schutzklausel dem AIG vor (was das Bundesgericht bestätigt hat). «Kann»-Bestimmung.

- EU/EFTA-Bürger müssen bei den Studiengebühren mit Schweizern gleichgestellt werden. Dies führt zu noch mehr Einwanderung zu Studienzwecken und zu mehr Kosten für die Schweizer Bevölkerung – entweder über insgesamt höhere Studiengebühren oder über höhere Staatsbeiträge. Schon heute sind 30% aller Studierenden in der Schweiz sogenannte «Bildungsausländer».

- Für das FZA gilt die sog. «Integrationsmethode». Die Rechtsübernahme funktioniert dabei nicht dynamisch, sondern automatisiert: Neues EU-Recht wird unmittelbar «Teil der Schweizer Rechtsordnung», wenn die Schweizer Vertreter im Gemischten Ausschuss kein Veto einlegen. Eine Umsetzung auf dem ordentlichen Gesetzgebungsweg ist nicht vorgesehen: Parlament und Volk haben nichts mehr zu sagen im heiklen Bereich der Zuwanderung.

1 Punkt 13 Common Understanding, Personenfreizügigkeit

Staatliche Beihilfen

Die Schweiz kennt verschiedene Formen von Subventionen oder eben staatlichen Beihilfen. Zum Beispiel:

- Förderung erneuerbarer Energien

- Staatsgarantien wie z. B. bei Kantonalbanken

- Steuervergünstigungen für die Ansiedelung von Firmen

- Subventionen des Regional- und Agglomerationsverkehrs

- Private-Public-Projekte wie Innovationsparks, Sportplätze, Schwimmbäder oder der Bau von Sportarenen (Swiss Life Arena: zinsloses Darlehen der Stadt Zürich an ZSC, jährlicher Betriebsbeitrag, Gewährung des Baurechts)

- Neue Regionalpolitik (NRP): Bund und Kantone investieren gemeinsam in Projekte und Unternehmen (Innovationsförderung, Tourismus, digitale Transformation der Wirtschaft)

- Staatliche Nothilfe für Stahlwerk Gerlafingen durch Reduktion der Stromnetzgebühren

1. Wie werden staatliche Beihilfen heute in der Schweiz gehandhabt?

Bisher kennt die Schweiz keine nationale Überwachungs-Behörde für staatliche Beihilfe. Subventionen sind in der Schweiz nur wenig geregelt. Das schweizerische Subventionsgesetz kennt Bestimmungen in Bezug auf die Rechtsformen, Modalitäten der Gewährung und Verfahrensvorschriften, nicht jedoch zu der eigentlichen Frage der Zulässigkeit von Subventionen. Die Kantone sind bezüglich Subventionen grundsätzlich souverän, sofern keine sonstigen rechtlichen Schranken bestehen.

Wichtig: In der Schweiz stehen ganz andere Entscheidungsprozesse hinter staatlichen Beihilfen. Auch wenn Behörden involviert sind: In der direktdemokratischen Schweiz ist es der Souverän, das Volk, welches entscheidet oder die gesetzlichen Grundlagen absegnet. Subventionen sind politische Entscheide und politische Willensbekundungen. Diese finden nicht nur auf nationaler Ebene statt. Das können auch lokale bzw. kantonale Parlamente sein oder Volksentscheide.

2. EU kontrolliert und überwacht systematisch

Die EU überwacht staatliche Beihilfen systematisch. Beihilfen sind der EU-Kommission vorgängig zu notifizieren und von ihr zu genehmigen. In der EU besteht ein Regelwerk mit detaillierten Vorschriften zu staatlichen Beihilfen, um eine einheitliche Wettbewerbsordnung («level playing field») zu gewährleisten.

3. Welche Bereiche sind von der neuen Regulierung betroffen?

Die staatlichen Beihilferegeln der EU sollen im Bereich Luftverkehr und Landverkehr ins Abkommen aufgenommen werden wie auch beim Stromabkommen, was insbesondere die Elektrizitätswerke betrifft, die – teilweise – im Besitz der Kantone und Gemeinden sind.

4. Neue Superbehörde WEKO (als verlängerter Arm der EU)

Das vom Bundesrat vorgestellte Beihilfeüberwachungsgesetz sieht vor, dass die Zuständigkeit zur Überwachung von staatlichen Beihilfen einer neuen Kammer (Beihilfekammer) der Wettbewerbskommission (WEKO) zugewiesen wird.

Die neuen Abkommen sehen vor, dass die WEKO und die EU-Kommission «Vereinbarungen für einen regelmässigen Informationsaustausch, einschliesslich darüber, wie sich die Anwendung der Regeln auf bestehende Beihilfen auswirkt» abschliessen sollen.1 Was genau die WEKO mit der Kommission vereinbaren darf und ob sie eventuell auch heikle Informationen der Kantone oder vertrauliche Entwürfe von Stellungnahmen an die Kommission übermitteln kann, wird im Beihilfeüberwachungsgesetz nicht geregelt. Auch der Erläuternde Bericht äussert sich nicht dazu.2

Auffallend ist, dass die schweizerischen Behörden und die Politik von der Überwachungsbehörde ferngehalten werden, während die Beziehung zur EU-Kommission durchlässig gestaltet wird. Es wäre nicht mit der Logik des Zwei-Pfeiler-Systems vereinbar, dass die WEKO zum verlängerten Arm der EU-Kommission wird.

5. Kantone verlieren Organisations- und Verfahrensautonomie

Das Beihilfeüberwachungsgesetz sieht vor, dass die WEKO zunächst staatliche Beihilfen prüft und in einer unverbindlichen Stellungnahme kommentiert. Während der Untersuchung der WEKO haben die kantonalen Behörden keine Parteistellung und insbesondere keinen Anspruch auf rechtliches Gehör. Wenn die WEKO eine negative Beurteilung vornimmt und der Beihilfegeber dieser nicht folgen will, kann sie eine Beschwerde bei der nach Bundes- oder kantonalem Recht zuständigen Beschwerdeinstanz einreichen. Die Beschwerdeinstanz trifft dann einen Entscheid, der rechtlich verbindlich ist.

Durch dieses System wird die Organisations- und Verfahrensautonomie der Kantone nur formell gewahrt. In Wahrheit erfährt diese Autonomie Einschränkungen, die über das hinausgehen, was zur Sicherstellung einer korrekten und einheitlichen Überwachung von staatlichen Beihilfen unerlässlich ist.

- Rechtliches Gehör im Ermessen der Überwachungsbehörde

- Einsicht der Konkurrenten in Eingaben der kantonalen Behörden

- Der Bundesrat will gleichzeitig, dass Konkurrenten Einsicht in die Eingaben der kantonalen Behörden nehmen und auf diese erwidern dürfen.3 In der EU wäre dies nicht mit der Souveränität der Mitgliedstaaten und dem Amtsgeheimnis vereinbar. Die EU-Kommission darf den Konkurrenten keinen Einblick in die Eingaben der Beihilfegeber geben.

6. Wer überwacht die Überwachungsbehörde?

Bereits jetzt zeigt sich, wie problematisch und unverhältnismässig Eingriffe der WEKO sein können:

- Kantonale Subventionen für die Organisation von Skilagern für Schulen, die Skilehrerinnen und Skilehrer mit einem bestimmten Diplom einsetzen

- Die Verteilung der Mittel aus den Unterstützungsfonds von Swisslos und der Loterie Romande durch die kantonalen Organe

Dabei stellt sich die simple, aber wichtige Frage: Wer überwacht die Überwachungsbehörde? Wer weist diese in die Schranken? Kann überhaupt noch eine demokratische Kontrolle über die WEKO ausgeübt werden?

1 Art. 7 Abs. 1 lit. b Protokoll über staatliche Beihilfen zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und den Personenverkehr auf Schiene und Strasse; Art. 17 Abs. 2 lit. (b) Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union über Elektrizität (Stromabkommen).

2 Vgl. Erläuternder Bericht, Ziff. 2.2.5.7, S. 115.

3 Erläuternder Bericht, Ziff. 2.2.7, Art. 21 – Rechte der Konkurrenten, S. 150.

MRA – Abbau technischer Handelshemmnisse

Die Bedeutung dieses Abkommens wird oft überschätzt. Der Bundesrat macht in seinem Bericht zum EU-Paket keine Ausnahme. Die letzten offiziell veröffentlichten Zahlen stammen aus dem Jahr 2008, als das SECO von 250 bis 500 Millionen Franken eingesparten Zulassungskosten in der Schweiz sprach. Diese Zahl entsprach 0,2 bis 0,4% des Wertes der Schweizer Exporte nach Europa. Verschiedene aktuelle Studien bestätigen ähnliche Grössenordnungen.

1. Beschränkter Nutzen des MRA

Alle Tech-Produkte, auf welche die Richtlinien unter dem MRA anwendbar sind, fallen ebenfalls unter das sogenannte CE-System der EU. Das CE-Label besagt, dass der Hersteller alle Anforderungen der auf das Produkt anwendbaren EU-Richtlinien (insbesondere für Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz) erfüllt hat. Damit kann das Produkt im Europäischen Wirtschaftsraum frei zirkulieren. Jeder Produzent, wo auch immer er auf der Welt domiziliert ist, hat das Recht, mit der entsprechenden Sorgfalt und mit den entsprechenden rechtlichen Verpflichtungen auf diesen Standard zuzugreifen. Auch die offiziell akkreditierten Institutionen, die für gewisse Produkte Prüfungen vorzunehmen haben, können dies für Produzenten ausserhalb des EU-Raums tun. Der Zugriff auf diesen Standard, den die EU zur Stärkung des Wettbewerbs im eigenen Binnenmarkt vorsieht, hat also gar nichts mit dem vorliegenden Vertragspaket zu tun.

2. Minime Verbesserung

Mit dem Paket soll ein präferentieller Marktzugang eingeführt werden. Allerdings handelt es sich nur um eine minime Verbesserung. Die EU verlangt, dass Produzenten, die diese Standards und damit das Recht auf Export in die EU für sich in Anspruch nehmen, einen in der EU domizilierten Vertreter benennen. Die EU will Rechtszugriff, sollten eben doch Sicherheits-, Gesundheits- oder Umweltprobleme auftreten. Nur für Schweizer Exporteure verzichtet die EU bis dato dank der Bilateralen auf diese Anforderung. Mit dem vorliegenden Paket würde aus dem Verzicht ein Recht werden. Es handelt sich aber um einen sehr überschaubaren Nutzen.

3. Selbst der Erläuternde Bericht gibt den beschränkten Nutzen zu

Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 403) ziehe die dynamische Rechtsübernahme gemäss Artikel 5 keine wesentlichen Praxisänderungen nach sich, da die Schweiz ihr Recht bereits heute an dasjenige der EU anpasst. Gemäss der Äquivalenzmethode, die für das MRA beibehalten wird, muss die Schweiz in ihrer Rechtsordnung weiterhin Bestimmungen erlassen, um eine gleichwertige Regulierung zu erreichen. Wenn die EU in einem unter das MRA fallenden Bereich einen neuen Rechtsakt verabschiedet, müssen die Vertragsparteien diesen «so rasch wie möglich» in Anhang 1 des Abkommens integrieren. Die Integration der Rechtsakte erfolgt auf Beschluss des Gemischten Ausschusses.

4. Risiken werden unterschätzt

Der Erläuternde Bericht gibt also zu, dass der Nutzen der Anpassung sehr eingeschränkt ist. Die Risiken werden indes im Bericht stark unterschätzt: Der grosse Unterschied im neuen Verfahren besteht darin, dass die Schweiz die Normen der EU dynamisch übernehmen muss bzw. keinen eigenen Weg mehr gehen kann, ohne Ausgleichsmassnahmen zu riskieren. Auch wenn die Schweiz die Rechtsakte in eigenes Recht übersetzt, bleibt es im Kern EU-Recht.

Es besteht die Gefahr von unerwünschten Ausweitungen der EU-Regulierungen für die Schweiz, welche sie «zufriedenstellend (Art. 9 MRA)» in ihr Recht übernehmen muss. Es ist möglich, dass die EU neue Regulierungen im Bereich digitale Technologien (KI), Biotechnologie oder Nachhaltigkeit erlässt und diese in bestehende Kapitel des MRA aufnimmt und darauf verweist. Gem. Art. 10 MRA kann der Gemischte Ausschuss auch neue Kapitel in Anhang 1 des Abkommens aufnehmen. Die Aussage, der Geltungsbereich sei fixiert, ist daher politisch beschwichtigend, aber rechtlich unzutreffend.

Die einseitige Ausrichtung auf die EU-Rechtssetzung wird auch darin sichtbar, dass im Abschnitt I der sektoriellen Kapitel nur noch EU-Rechtsakte aufgelistet werden müssen. Die bisherigen Verweise auf schweizerische Bestimmungen entfallen. Es gilt künftig allein die Liste der EU-Rechtsakte, die die Schweiz dynamisch übernehmen muss. Die schweizerischen Bestimmungen werden nicht mehr parallel aufgeführt, sondern nur noch als «nach Artikel 5 Abs. 2 des Institutionellen Protokolls erlassen oder beibehalten» erwähnt.

5. Keine Verpflichtungen zur Anerkennung seitens EU

Seit Mai 2021 ist das MRA im Bereich der Medizinprodukte faktisch blockiert, da die EU eine Aktualisierung verweigerte. Mit der Weigerung, das MRA für Medizinprodukte zu aktualisieren, obwohl die Schweiz die Bedingungen erfüllte, verstiess die EU gegen den eigentlichen Zweck des Abkommens. Die Begründung war die fehlende institutionelle Anbindung der Schweiz an den EU-Binnenmarkt. In der Folge mussten Schweizer Medizintechnikunternehmen ihre Produkte direkt in der EU zertifizieren lassen.

Die neuen institutionellen Bestimmungen sollen solche Situationen verhindern bzw. vermeiden, dass die EU die Anerkennung für weitere Kapitel des MRA aus politischen Gründen aussetzt. Die EU soll neu «verpflichtet» werden, die Kapitel zu den einzelnen Produktbereichen zu aktualisieren (s. Erläuternder Bericht, S. 399). Die «Pflicht» der EU wird durch das institutionelle Protokoll begründet. Eine verbindlich festgehaltene «Pflicht» zur Anerkennung der Konformitätsbewertung findet sich im institutionellen Protokoll nicht. Art. 5 Abs. 1 des Institutionellen Protokolls fordert nur, dass die Schweiz und die EU dafür «sorgen,» dass die in den Bereich des Abkommens fallenden Rechtsakte der Union nach ihrer Verabschiedung so rasch wie möglich in das Abkommen integriert werden.

6. Drohende Ausgleichsmassnahmen

Die Einbeziehung des MRA in das System des institutionellen Abkommens bedeutet, dass es im Konfliktfall – etwa bei mangelnder Übernahme neuer EU-Vorschriften durch die Schweiz – zu Ausgleichsmassnahmen der EU kommen kann. Diese können Marktzugangsbeschränkungen oder andere wirtschaftliche Nachteile umfassen. Das stellt einen erheblichen Paradigmenwechsel dar: Bisher beruhte das MRA auf gegenseitigem Vertrauen und Verhandlungen. Neu wird es durch ein formelles Rechtsdurchsetzungsregime flankiert. Es ist eine Abkehr vom bisherigen bilateralen Konsensprinzip, was die Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme nicht mindert, sondern erhöht.

Da es sich beim MRA um ein Abkommen betreffend den Binnenmarkt handelt, können diese Ausgleichsmassnahmen im Rahmen des MRA ergriffen werden oder auch im Rahmen jedes anderen Abkommens in einem Bereich des Binnenmarkts, an dem die Schweiz teilnimmt (Erläuternder Bericht, S. 403). Umgekehrt können Ausgleichsmassnahmen auch das MRA treffen, wenn das Schiedsgericht einen Verstoss der Schweiz in einem anderen Abkommen feststellt.

Stromabkommen

Mit dem Stromabkommen verpflichtet sich die Schweiz nicht nur zur inhaltlichen Übernahme umfangreicher Vorschriften des europäischen Strombinnenmarktes, sondern auch zur institutionellen Einbindung in dessen Aufsichtsstruktur.

Für die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) bedeutet dies eine fundamentale Veränderung ihrer Funktion und politischen Einbettung. Die ElCom wird faktisch zur operativen Vollzugsstelle für EU-Regelwerk, ohne dass dieses in einem schweizerischen demokratischen Prozess legitimiert wurde.

Die ElCom hätte künftig die Aufgabe, Vorschriften umzusetzen, die von EU-Institutionen wie ACER (Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden) oder ENTSO-E (Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber) erarbeitet und durch den Gemischten Ausschuss ins Abkommen integriert wurden. Dies betrifft zentrale Regulierungsbereiche wie Netzbewirtschaftung, Kapazitätsvergabe, Engpassmanagement, Redispatch, Transparenzpflichten und Marktöffnung.

Die EU-Regulierungen sind auf einen grossen Binnenmarkt zugeschnitten und berücksichtigen nicht die spezifischen Strukturen des Schweizer Energiemarktes. Dies kann zu Wettbewerbsverzerrungen führen, die Schweizer Unternehmen benachteiligen. Insbesondere die Wasserkraftwerke, die das Rückgrat der Schweizer Energieversorgung bilden, werden unter den EU-Beihilfenregeln leiden.

Besonders betroffen sind die föderalen Strukturen unseres Energiesystems. Gemeindekraftwerke, die traditionell einen Einspeisevorrang geniessen und eine wichtige Rolle in der dezentralen Energieversorgung spielen, würden durch die EU-Wettbewerbsregeln benachteiligt.

Ebenso problematisch sind die Auswirkungen auf das System der Wasserzinsen und die Neu-Konzessionierung von Wasserkraftwerken. Die EU-Beihilfenregeln könnten die traditionellen Wasserzinsen als staatliche Beihilfe einstufen, was das bewährte System der Abgeltung für die Nutzung der Wasserressourcen gefährden würde. Bei der Neu-Konzessionierung müssten EU-weite Ausschreibungen durchgeführt werden, was die lokale Kontrolle über diese strategischen Ressourcen zugunsten von ausländischen Investoren untergraben würde.

Förderungen und Unterstützungsmassnahmen, die bisher möglich waren, könnten als marktverzerrend eingestuft und verboten werden. Dies führt dazu, dass Schweizer Energieunternehmen ihre Marktposition verlieren und von ausländischen Konkurrenten verdrängt werden.

Dynamische Rechtsübernahme

- Integrationsverfahren

- Kein Gestaltungsrecht, keine freie Möglichkeit zur Ablehnung neuer Bestimmungen, permanente Drohung mit Ausgleichsmassnahmen (sprich Strafmassnahmen)

- Wenn «Gemischter Ausschuss» zustimmt, ist neuer EU-Rechtsakt übernommen

- Rechtsauslegung des EuGH kann letztlich Schweizer Energiepolitik bestimmen, entgegen unseren Interessen

- Technologieoffenheit nicht mehr gewährleistet

- Durch dynamische Rechtsübernahme ist vieles möglich (vgl. Schengen/Dublin, EGMR)

Staatliche Beihilfen

- Wasserzinsen könnten unter Druck geraten, spätestens bei Neukonzessionierungen nach EU-Vorgaben

- Investitionsbeiträge und gleitende Marktprämien für Erneuerbare nach 6 Jahren nicht mehr möglich

- Betriebskostenbeiträge für Biomasse und Geothermie, Entschädigungen für Restwasser-Massnahmen und zur ökologischen Sanierung der Wasserkraft nach 10 Jahren nicht mehr möglich

- Gleiche Regeln bei Förderung erneuerbarer Energien: Klimapolitik & CO2-Politik inskünftig durch EU bestimmt?

- 48 % der Endenergie muss erneuerbar sein: Heute deckt sich das mit den Zielen der Schweiz, aber später?

Regulierung / Kontrollen

- Elcom wird zur Vollzugsmarionette neuer, demokratisch nicht legitimierter EU-Regulierungen

- Unterwerfung unter EU-Behörden ACER und ENTSO-E, ohne Stimmrecht, aber mit Kostenbeteiligung

- Umsetzung von Regulierungen in den Bereichen: Netzbewirtschaftung, Engpassmanagement, Redispatch, Transparenzpflichten sowie Kapazitätsplanungen, Netz- und Marktentwicklungen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Infrastruktur

Versorgungssicherheit

- Niemand ist mehr zuständig für Versorgungssicherheit: Der Markt? Die EU?

- Bildung einer Wasserreserve nicht mehr möglich = schlechtere Versorgungssicherheit

- Einspeisevorrang von Gemeindekraftwerken fällt, Auswirkungen auf Lieferverträge?

- Grundversorgungsgrenze

- Heute bei 100 MWh (kann), neu bei 50 MWh (muss): Grenze ist willkürlich und nicht in Absprache mit EU, entspricht lediglich 52 % des CH-Konsums

- Kapazitäts- und Reserveinstrumente nur noch unter EU-Regeln möglich. Preisgabe nationaler Sicherheit

Markt / Preise

- Markt spielt immer in beide Richtungen: Strompreise werden volatiler

- Switchen zwischen freiem Markt und Grundversorgung, Strom-Konsumenten bezahlen dafür

- Freier Markt übernimmt keine Kosten für Versorgungssicherheit. Neue staatliche Umlagen unumgänglich, weil heutige Umlagen nicht für Versorgungssicherheit eingesetzt werden.

- Grosse Konsolidierung der Verteilnetzbetreiber erwartet

Netze

- Netze bleiben im Monopol, müssten aber verstaatlicht werden. Schon heute schreiben die Netzbetreiber pro Jahr 650 Millionen Franken Gewinn im Monopolmarkt auf Kosten der Allgemeinheit. Widerspruch zum Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip

- Netznutzungsgebühren wegen falscher Energiepolitik bereits stark angestiegen. Durch immer weitergehende EU-Regeln sind weiter ansteigende Netzkosten wahrscheinlich.

- Eignerstruktur der Swissgrid wird noch problematischer (als heute schon)

Lebensmittelsicherheit und Landwirtschaft

Unter dem Begriff eines «gemeinsamen Lebensmittelsicherheitsraums» verbirgt sich ein umfassendes Integrationsprojekt, welches weit über die bisherige sektorielle Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU hinausgeht.

Die Bezeichnung «Protokoll zum Abkommen Lebensmittelsicherheit» ist irreführend und verschleiert die wahren Absichten dieses Vertragswerks. Die Lebensmittelsicherheit in der Schweiz ist bereits heute weltweit führend und bedarf keiner Unterstellung unter die EU. Wir haben bewährte und kantonal abgestimmte Kontrollsysteme, die den Schutz der Konsumenten gewährleisten, ohne dabei in eine übertriebene Regulierungsflut auszuarten.

Beim Abkommen zur Lebensmittelsicherheit geht es nur vordergründig um den Schutz der Konsumenten. In Wahrheit handelt es sich um ein weitreichendes Regulierungsinstrument der EU. Dahinter steht die EU-Strategie «Vom Hof auf den Tisch» (Farm to Fork), das sowohl den Bereich Lebensmittelsicherheit als auch Umwelt- und Gesundheitsschutz umfasst. Eine klare Abgrenzung dieser Bereiche ist nicht möglich und auch nicht gewollt. Die Strategie «Vom Hof auf den Tisch» umfasst Massnahmen entlang der gesamten Lebensmittelkette: von der Erzeugung bis zum Verbrauch und beinhaltet auch spezifische Ziele «zur Förderung einer nachhaltigen Ernährung». Damit sollen auch die Konsumenten bevormundet und auf fleisch- oder zuckerarme Ernährung getrimmt werden – was sich letztlich auch auf die Lebensmittelproduzenten auswirkt.

1. Geltungsbereich

Die Lebensmittelkette umfasst:1

- alle Stufen der Produktion, Bearbeitung und Verteilung von Lebensmitteln, Futtermitteln und tierischen Nebenprodukten

- Tiergesundheit und Tierwohl

- Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel

- Pflanzenvermehrungsmaterial

- Antimikrobielle Resistenzen

- Tierzucht

- Kontaminanten und Rückstände

- Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen

- Kennzeichnung

- und ausserdem die amtlichen Kontrollen in diesen Bereichen.

2. Aushebelung unserer Mitwirkungsverfahren

Mit der dynamischen (sprich automatischen) Rechtsübernahme wird unser Mitwirkungsverfahren der Kantone, Verbände und schlussendlich die Entscheide von Volk, Stände und Parlamenten ausgehebelt. Bei der direkten Übernahme von EU-Recht (integrative Methode) wird auch ein Referendum praktisch verunmöglicht.

3. Ausgleichsmassnahmen

Ein Verstoss gegen das Protokoll zur Lebensmittelsicherheit kann zu Ausgleichsmassnahmen führen. Hier gilt folgende Besonderheit: Ausgleichsmassnahmen können nicht nur das Protokoll zur Lebensmittelsicherheit oder andere Binnenmarktabkommen betreffen, sondern auch das bestehende Landwirtschaftsabkommen.

4. Guillotineklausel besteht

Das Protokoll zur Lebensmittelsicherheit ist mit dem bestehenden Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Landwirtschaftsabkommen) verknüpft. Dies bedeutet, dass die im Landwirtschaftsabkommen vorgesehene Guillotineklausel auch für das Protokoll zur Lebensmittelsicherheit gilt.2 Eine Kündigung des Protokolls kann also dazu führen, dass das Landwirtschaftsabkommen, das Personenfreizügigkeitsabkommen, das Luftverkehrsabkommen, das Landverkehrsabkommen, das MRA-Abkommen, das Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen und das Abkommen über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit ausser Kraft treten.

5. Zusätzlicher autonomer Nachvollzug durch den Bundesrat

Im Vorentwurf für eine Totalrevision des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (des Lebensmittelgesetzes) schlägt der Bundesrat vor, dass umfangreiche Kompetenzen zum autonomen Nachvollzug an ihn delegiert werden.3 Er möchte künftig entscheiden können, dass EU-Recht auch den Handel mit Lebensmitteln und Verbrauchsgegenständen regelt, die nicht vom Protokoll über Lebensmittelsicherheit erfasst werden.

Zu den Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, für die der Bundesrat über einen autonomen Nachvollzug entscheiden will, gehören:4

- Trinkwasser

- Kaffee

- Schokolade

- kosmetische Mittel

Welche weiteren Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände betroffen sein könnten, wird im Erläuternden Bericht nicht erwähnt.

6. Neu EU-Kontrolleure in der Schweiz

Auf Seite 709 des erläuternden Berichts heisst es: «Zudem soll ein einheitlicher Rahmen für amtliche Kontrollen geschaffen werden, um die wirksame Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften in der Lebensmittelsicherheit, der Tiergesundheit, beim Pflanzenschutz und beim Tierwohl sicherzustellen.» Die Kontrollkompetenzen werden mit dem Lebensmittelsicherheitsprotokoll stark ausgedehnt. Neu werden also EU-Kontrolleure in Ställen, Käsereien, Kantinen, Restaurants, Gewächshäusern, Metzgereien, Bäckereien etc. Zutritt und Kontrollbefugnisse erhalten.

7. Qualitätsverlust

Die Schweiz wird zur «integrierten Einführung harmonisierter Normen für die gesamte Lebensmittelkette» gezwungen, wie es in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c formuliert wird. In der Praxis bedeutet dies eine Angleichung nach unten, da die europäische Gesetzgebung in wesentlichen Bereichen niedrigere Standards als die Schweiz vorsieht. Die «Made in Switzerland» Marke, die ein Qualitätsversprechen und ein wichtiges Differenzierungsmerkmal darstellte, verliert damit ihre Bedeutung. Konsumenten, die bereit waren, für Schweizer Qualität einen höheren Preis zu bezahlen, werden künftig Produkte erhalten, die sich qualitativ nicht mehr unterscheiden.

8. Gentechnik-Problematik

Obwohl sich die Schweizer Bevölkerung in mehreren Abstimmungen klar gegen GVO ausgesprochen hat und ein entsprechendes Gentech-Moratorium gilt, droht durch das Protokoll eine systematische Aufweichung dieser demokratisch legitimierten Entscheidung. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a des Protokolls scheint auf den ersten Blick eine Ausnahme für genetisch veränderte Organismen zu gewähren. Bei genauerer Betrachtung erweist sich diese Ausnahme jedoch als weitgehend wertlos. Die Schweiz muss nämlich «das Inverkehrbringen von Lebens- und Futtermitteln gestatten, die in der Union zugelassen sind und zufällig vorhandene oder technisch nicht zu vermeidende Spuren von Material enthalten, das aus genetisch veränderten Organismen besteht, solche enthält oder daraus hergestellt wurde, wenn sie den im Unionsrecht festgelegten Schwellenwert nicht überschreiten».

9. Bauernmärkte und Direktvermarkter

Dieses Protokoll sieht keine Ausnahmen für kleine, lokale Produzenten vor. Die in Artikel 2 definierte Regulierung «aller Stufen der Produktion, der Verarbeitung und des Vertriebs von Lebens- und Futtermitteln» erfasst auch die kleinsten und traditionellsten Formen der Lebensmittelvermarktung. Bauernmärkte, Direktvermarkter, Dorf-Feste und die lokale Gastronomie werden einem bürokratischen Regelwerk unterworfen, das für industrielle Strukturen konzipiert wurde.

Bauern, die ihre Produkte direkt ab Hof oder auf Wochenmärkten verkaufen, müssen künftig dieselben komplexen HACCP-Konzepte, Rückverfolgbarkeitssysteme und Dokumentationspflichten erfüllen wie Grossverteiler. Ein Direktvermarkter, der seine selbst hergestellte Wurst auf dem Dorfmarkt verkauft, muss künftig detaillierte Aufzeichnungen über jeden Produktionsschritt führen, regelmässige Laboranalysen durchführen lassen und umfangreiche Hygieneschulungen absolvieren.

10. Erstickende Bürokratie für Vereine, Schwingfeste, Schulanlässe

Besonders absurd wird die Situation bei traditionellen Dorf-Veranstaltungen. Wenn der örtliche Turnverein an seinem Fest selbst hergestellte Bratwürste verkauft oder der Frauenverein beim Adventsbasar hausgemachte Konfitüre anbietet, fallen diese Aktivitäten unter die EU-Lebensmittelregulierung. Die freiwilligen Helfer müssen Hygieneschulungen absolvieren, die Küchen müssen EU-zertifiziert werden, und für jedes Produkt muss eine Dokumentation der Zutaten und Herstellungsprozesse geführt werden.

Diese Bürokratisierung zerstört Gemeinschaftsstrukturen und lokale Traditionen. Schwingfeste, Chilbis und andere typisch schweizerische Veranstaltungen werden entweder unmöglich oder müssen ihre traditionellen Verpflegungsangebote aufgeben. Die lebendige Kultur der lokalen Märkte und Feste, die einen wichtigen Teil der schweizerischen Identität ausmacht, wird der EU-Regulierung geopfert.

11. Zusätzliche Kontrollen und Kosten für Gastronomie, Hotellerie inklusive Kantinen von Unternehmen

Die Schweizer Gastronomie, von der Dorfbeiz über Kantinen von Unternehmen, Militär-Feld-Küchen, Lager-Küchen bis zum Michelin-Restaurant wird durch das Protokoll einem komplexen Regelwerk unterworfen. EU-Vorschriften für Restaurants sind auf standardisierte Abläufe ausgerichtet. Sie berücksichtigen nicht die Besonderheiten der schweizerischen Gastronomielandschaft. Restaurants müssen künftig detaillierte Allergen-Deklarationen nach EU-Vorgaben erstellen, auch für traditionelle Schweizer Gerichte, deren Rezepturen seit Generationen unverändert sind. Ein Älplermagronen-Gericht muss dieselben bürokratischen Anforderungen erfüllen wie ein industriell hergestelltes Fertigprodukt. Besonders betroffen sind Schulküchen und Kantinen, die oft mit knappen Budgets arbeiten. Sie müssen nicht nur die höheren Compliance-Kosten tragen, sondern auch ihre Speisepläne den EU-Vorgaben anpassen.

12. Trinkwasser-Qualität nach EU-Recht

Auf Seite 741 des erläuternden Berichts steht, dass das in «Anhang I des Protokolls enthaltende EU-Hygienerecht verlangt, dass Wasser, das mit Lebensmitteln in Kontakt gelangt, Trinkwasserqualität nach EU-Recht698 aufweisen muss. Indirekt ist damit das Trinkwasserrecht der EU für die Lebensmittelproduzenten in der Schweiz schon heute verbindlich, sofern sie ihre Produkte in die EU exportieren.»

Genau hier ist der springende Punkt, neu gelten die Verordnungen der EU auch für die Produktion in und für die Schweiz oder Exportländer ausserhalb der EU. Die Vorschriften in Bezug auf Trinkwasser-Qualität beispielsweise in Duschen der EU gelten aber neu auch für die Hotellerie, Armeeunterkünfte etc. Für produzierende Lebensmittelbetriebe, aber auch Sanitärunternehmen, Catering-Unternehmen, Armeeküchen inklusive Feldküchen kommen damit Hunderte oder gar tausende Seiten von Vorschriften und Auflagen zur Umstellung ihrer Produktion.

13. Massive Kosten und Ausweitung der Deklarationspflichten

Beispiel Deklaration von Wein:

Per 1. Januar 2024 muss auf jeder Weinflasche aus der europäischen Union die Nährwert-Tabelle (Kalorien, Eiweiss, Zucker usw.) deklariert sein. Dies kann auch in Form eines QR-Codes vollzogen werden, welchen den Konsumenten zu einer Webseite mit der Tabelle führt. Die Webseite darf aber keine Werbung enthalten, also kann es auch nicht die Webseite des jeweiligen Winzers sein.

Die Schweiz hätte dies gemäss Bilaterale 2 Anhang 7 bereits automatisch so übernehmen müssen. Vernünftig, wie wir in der Schweiz sind, haben wir uns aber gegen eine Rechtsübernahme dieses Gesetzes entschieden. Dieser Entscheid erfolgte durch den Bundesrat auf Druck aus dem Parlament (Kommissionsmotion der WBK-N im November 2024). Im Anhang des Landwirtschaftsabkommens findet sich diese Regelung. Was ändert jetzt? Neu kann uns die EU für eine Nicht-Übernahme mit dem Schiedsgericht drohen und eine Sanktion verabschieden. In der Praxis heisst dies für einen Schweizer Durchschnitts-Weinbaubetrieb die Erstellung von ca. 15–20 Nährwert-Webseiten, das komplette Anpassen von Etiketten und das ständige Aktualisieren beider Angebote – ein riesiger Bürokratie-Zusatzaufwand.

Beispiel Deklaration von Käse:

Da Käse ein naturbelassenes Produkt ist, muss heute in der Schweiz keine Nährwerttabelle abgedruckt werden. Dies wäre nur nötig bei einem vermerkten Claim wie «proteinreich» oder «fettarm». In der EU ist es jedoch Pflicht. So müssten alle Verpackungen für Schweizer Produkte angepasst werden – auch solche, die nur für den Schweizer Markt hergestellt werden. Geregelt wird dies im neuen Common Food Safety Area.

1 Erläuternder Bericht, Ziff. 2.12.6, S. 698.

2 Art. 34 Abs. 4 Protokoll zur Lebensmittelsicherheit in Verbindung mit Art. 17 Abs. 4 Landwirtschaftsabkommen.

3 Art. 57 Abs. 3 VE für eine Totalrevision des Lebensmittelgesetzes; Erläuternder Bericht, Ziff. 2.12.9.5, S. 762.

4 Erläuternder Bericht, Ziff. 2.12.9.5, S. 762.

Abkommen zum Landverkehr

1. Service public in Gefahr?

Die Schweiz verfügt über ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz, gerade auch in Städten und Agglomerationen. Dieses Verkehrsnetz funktioniert nur dank Subventionen. Im Landverkehr kann sich die Frage stellen, ob eine staatliche Beihilfe vorliegt, wenn z.B. die öffentliche Hand die Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene laufend finanziert oder die Erneuerung von Rollmaterial für den Güterverkehr mitfinanziert. Selbst wenn eine staatliche Unterstützung in solchen Fällen nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist, kann das Beihilferecht unter Umständen Anpassungen notwendig machen, indem z.B. höhere Anforderungen an den Nachweis eines staatlichen Finanzierungsbedarfs gestellt werden oder die Finanzierung in der Höhe oder zeitlich begrenzt wird.

Ähnlich wie im Luftverkehr kann auch eine staatliche Unterstützung von Infrastrukturen unter Umständen Elemente von staatlichen Beihilfen enthalten, wenn ein selektiver Vorteil für bestimmte Unternehmen oder Wirtschaftssektoren bewirkt wird.

So wäre z.B. zu prüfen, ob die staatlichen Fördermittel, die aktuell vom Bund und dem Kanton Basel-Stadt für die Realisierung des neuen Umlade-Terminals in Basel («Gateway Basel Nord») gewährt werden, staatliche Beihilfen darstellen könnten. Die WEKO hat dieses Projekt aus kartellrechtlicher Sicht beurteilt. Sie könnte in Zukunft auch prüfen, ob staatliche Beihilfen vorliegen, und wenn ja, ob diese zulässig sind.

2. Grenzüberschreitender Schienenpersonenverkehr

Das Änderungsprotokoll zum Landverkehrsabkommen führt zu einer Marktöffnung im Bereich des grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehrs. Der neu formulierte Art. 24 Abs. 1 Landverkehrsabkommen sieht vor, dass die im Gebiet einer Vertragspartei niedergelassenen Eisenbahnunternehmen und internationalen Gruppierungen für die Erbringung von grenzüberschreitenden Verkehrsdiensten «die Transitrechte und die Zugangsrechte zum Fahrweg im Gebiet der anderen Vertragspartei» unter den Bedingungen des EU-Rechts haben.

Art. 24 Abs. 1a statuiert zudem, dass Eisenbahnunternehmen das Recht haben, «Fahrgäste an jedem Bahnhof auf der grenzüberschreitenden Strecke aufzunehmen und an einem anderen abzusetzen, auch wenn diese Bahnhöfe im Gebiet der gleichen Vertragspartei liegen, sofern der Hauptzweck des Verkehrsdienstes in der Beförderung von Fahrgästen vom Gebiet einer Vertragspartei in das Gebiet der anderen Vertragspartei besteht.» Um diese Marktöffnung zu ermöglichen, sollen Restkapazitäten auf dem Schienennetz, die nach Durchführung des jährlichen Fahrplan- und Trassenbestellverfahrens frei oder freigeblieben sind, prioritär dem grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr zugeteilt werden. Es soll sich um zusätzliche Angebote zum Taktfahrplan handeln. Dieser Mechanismus wird im Erläuternden Bericht scheinbar nachvollziehbar beschrieben. Bei näherem Hinsehen fallen jedoch Unstimmigkeiten auf. So wird im Erläuternden Bericht grosses Gewicht auf eine Gemeinsame Erklärung gelegt, die dem Änderungsprotokoll zum Landverkehrsabkommen beigefügt ist. Dort heisst es u.a.:

«Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass gemäss der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums … das Verkehrsmanagement weiterhin in die Zuständigkeit der nationalen Infrastrukturbetreiber fällt.»

Der Bundesrat schliesst aus dieser Erklärung, «dass die operativen Abläufe bei den Infrastrukturbetreiberinnen sind und auch in Zukunft bleiben». Und weiter: «Im Fall von verspäteten Zügen, die Richtung Schweiz fahren, ist es an der Infrastrukturbetreiberin zu entscheiden, ob kurzfristig eine alternative Trasse zur Verfügung gestellt werden kann, oder ob der Zug an der Grenze gewendet werden muss. Mit dieser Zuständigkeit kann die hohe Qualität auf dem Schweizer Netz gewährleistet werden und Verspätungen werden nicht importiert. Der nationale Taktfahrplan wird somit nicht eingeschränkt. Die bisherige Praxis bei Zugverspätungen kann demnach beibehalten werden.»

Hier tut der Bundesrat so, als habe sich die EU auf Dauer festlegen wollen. Dies trifft nicht zu. Die Gemeinsame Erklärung gibt lediglich den gegenwärtigen Stand des EU-Rechts wieder. Es ist auch keine Rede davon, dass der Schweizer Infrastrukturbetreiber immer die Qualität des Schweizer Bahnnetzes höher gewichten kann als die Interessen des ausländischen Eisenbahnunternehmens.

Sofern sich das EU-Recht in diesem Bereich in Zukunft weiterentwickeln sollte, könnte sich die Schweiz wohl kaum einer Übernahme dieser Entwicklung widersetzen. Denn das Änderungsprotokoll zum Landverkehrsabkommen sieht keine Ausnahme von der Verpflichtung zur dynamischen Rechtsübernahme vor, die einschlägig sein könnte.

Dass dies kein unrealistisches Szenario ist, ergibt sich aus Folgendem. Das Europaparlament und der Rat der EU beraten derzeit über einen Vorschlag für eine Verordnung über die Nutzung von Fahrwegkapazitäten der Eisenbahn im einheitlichen europäischen Eisenbahnraum. Diese Verordnung bewirkt auch eine Teilrevision der Richtlinie 2012/34/EU zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums. Diese Richtlinie figuriert im Änderungsprotokoll zum Landverkehrsabkommen als Teil des EU-Rechts, das von der Schweiz zu übernehmen ist.

Die Verordnung stellt zwar die nationale Zuständigkeit für das Verkehrsmanagement nicht grundsätzlich in Frage. Doch sieht sie ein neues «European Network of Infrastructure Managers (ENIM)» vor. Dieses Network soll u.a. europäische Rahmenregelungen für das Kapazitätsmanagement und die Koordinierung des grenzüberschreitenden Verkehrs-, Störungs- und Krisenmanagements aufstellen. Die Verordnung sieht zudem die Einsetzung eines «Network Coordinators» vor.

Es ist bedauerlich, dass im Erläuternden Bericht nicht auf diese Entwicklungen eingegangen wird und sich der Bundesrat nicht dazu äussert, ob die Schweiz diese Verordnung wird übernehmen müssen.

Fallbeispiel: FLIXTRAIN

Mit der neuen Fassung des Landesverkehrsabkommens zwischen der Schweiz und der EU wird gemäss Abkommen die Kabotage aufgehoben. Das bedeutet, dass ausländische Bahnunternehmen wie FLIXTRAIN innerhalb der Schweiz Fahrgäste befördern dürfen, ohne dass sie einen inländischen Partner benötigen oder ausschliesslich internationale Verbindungen bedienen müssen. EU-Zugunternehmen dürfen Strecken auf Schweizer Boden kommerziell bedienen, auch wenn Start- und Zielpunkt innerhalb der Schweiz liegen oder wenn ein Haltepunkt als Ziel genutzt wird. In den vergangenen Monaten hat FLIXTRAIN milliardenschwere Investitionen in eigene Züge getätigt, welche bei Siemens gekauft werden. Sofern sich FLIXTRAIN für eine Strecke München – Bern bewirbt und die RailCom als Regulierungsbehörde keine Bedenken anmeldet, könnten künftig giftgrüne Lokomotiven mit deutschem Personal durch die Schweiz fahren. Im rentablen Fernverkehr (2024: Gewinn von 148 Millionen = 54% vom Konzerngewinn) würden schmerzhafte Einschnitte verzeichnet.

Internationale Anbieter wie Flixtrain oder Westbahn interessieren sich in der Regel nur für rentable Linien mit hohem Passagieraufkommen und bestehender Infrastruktur – etwa die Strecke Zürich–Genf, Basel–Luzern oder Zürich–Lugano. Unrentable Nebenstrecken, Bergregionen oder nachfrageschwache Tageszeiten werden dagegen von diesen Akteuren gemieden. Das Resultat ist eine Rosinenpickerei, bei der nur gewinnträchtige Linien befahren werden, während die kostspielige Aufrechterhaltung der nationalen Grundversorgung weiterhin bei den staatlich unterstützten Betreibern – etwa der SBB – verbleibt.

Gesundheitsabkommen

Vorab fällt auf, dass im Bereich Gesundheit diverse Kompetenzen an Institutionen ausserhalb der Schweiz abgegeben werden sollen, die über keine politisch-demokratische Legitimität in der Schweiz verfügen. Das Gesundheitsabkommen spricht hier an verschiedenen Stellen von sogenannten «Agenturen». Im Einzelnen handelt es sich um folgende Agenturen1:

- Europäisches Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (nachstehend kurz: ECDC)

- Frühwarn- und Reaktionssystem (nachstehend kurz: EWRS)

Der Vertragstext impliziert, dass es sich nur um diese beiden Agenturen handelt, denen sich die Schweiz unterordnen soll. Allerdings wird auf Seite 2 der EU-Verordnung 2022/2371 (diese soll von der Schweiz als nationales Recht ebenso übernommen werden) neben dem ECDC auch auf HERA, EMA und auf andere «einschlägige Agenturen» verwiesen. Wenn die Verordnung übernommen werden soll, dann werden auch die Agenturen verpflichtend übernommen, auf die sich die Verordnung bezieht.

Massive Ausweitung der Kompetenzen aufgrund Corona-Krise

Das ECDC wurde 2004 gegründet. Im Zuge der Corona-Krise wurden ihre Kompetenzen 2022 jedoch massiv ausgeweitet2. In der Erweiterungsverordnung 2022/2370 finden sich zahlreiche Ermächtigungsnormen: So sollen etwa einer nicht näher definierten «EU-Gesundheits-Einsatzgruppe» nicht näher definierte «Durchführungsbefugnisse» erteilt werden3.

Obwohl in Ziff. 29 der Verordnung 2022/2370 stipuliert wird, dass dem ECDC angeblich keine Regulierungsbefugnisse übertragen werden sollen, wird auf Seite 8 der Verordnung festgelegt, dass das ECDC auf eigene Initiative oder auf Anordnung der Kommission Leitlinien erstellen oder Empfehlungen abgeben kann. Unklar ist, ob solche Leitlinien und Empfehlungen bereits bestehen und falls ja, welche dies sind und ob sich die Schweiz auch diesen unterziehen muss. Die Vorlage ist auch unter diesem Punkt unklar und unvollständig.

Wichtig: Die Schweiz hat die Corona-Krise viel pragmatischer und besser bewältigt als die Mehrheit der EU-Staaten. Dieser Spielraum ist zumindest gefährdet. Das Gesundheitsabkommen zielt auf eine einheitliche, von der EU dirigierte Massnahmenpolitik in Krisensituationen.

Die wichtigsten Punkte

- Analoge Anwendung der institutionellen Bestimmungen lässt zu viel Raum auf Kosten der Rechtssicherheit

- Fremde Einmischung bei künftiger Ausrufung einer Notlage

- Fragwürdige Kompetenzen des EWRS

- EU4Health: Ein weiteres Programm der EU, um im Namen des Gesundheitsschutzes zu regulieren und zu bevormunden

- Privilegien für Agenturen und Mitarbeiter: Steuerbefreiung, Immunität, Befreiung von Einwanderungs-, Zoll- und Devisenbeschränkungen und weitere Begünstigungen

- Finanzielle Verpflichtungen: Operativer Beitrag (BIP CH/BIP EU) + Teilnahmegebühr (= 4% operativer Beitrag) zzgl. Eigenaufwand = Total > 25 Mio./Jahr., «kein Einsparpotential»!

- «Kostendach CH»: CHF 50 Mio./Jahr

- Personalaufwand CH: 11,8 FTE

1 Vgl. Anhang II, Art. 1.

2 Vgl. Verordnung (EU) 2022/2370 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. November 2022 zur Veränderung Verordnung (EG) Nr. 851/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten.

3 Vgl. Ziff. 32 der Verordnung 2022/2370.

Ständemehr

Das EU-Vertragspaket ist ein institutionelles Abkommen, das den föderalistischen Aufbau der Schweiz und damit die Kantone direkt und indirekt betrifft. Aufgrund der ausserordentlichen staatspolitischen Bedeutung dieses 2228-Seiten-Vertragswerks ist ein obligatorisches Referendum mit Ständemehr erforderlich.

1. Ausgangslage

Im Rahmen der laufenden Arbeiten am Paket Schweiz–EU hat der Bundesrat am 30. April 2025 entschieden, die völkerrechtlichen Verträge mit der Europäischen Union dem fakultativen Staatsvertragsreferendum zu unterstellen. Das heisst: Nur wenn ein Komitee innerhalb von 100 Tagen nach der Publikation eines neuen Gesetzes 50000 gültige Unterschriften sammelt, kommt es zu einer Abstimmung. Damit will der Bundesrat ein Zeichen «Pro Europa» setzen.1 Damit umgeht der Bundesrat das eigentlich erforderliche obligatorische Staatsvertragsreferendum, für welches das doppelte Mehr nötig wäre. Das hiesse: Sowohl die Mehrheit des Volkes als auch die Mehrheit der Kantone müssten zustimmen. Die Abstimmung würde ohne vorherige Sammlung von Unterschriften stattfinden.2

Aus folgenden Gründen müssten die Verträge dem obligatorischen Referendum unterstellt werden:

- Ein obligatorisches Referendum sollte durchgeführt werden, wenn es in einem Einzelfall um einen Staatsvertrag von ausserordentlicher Bedeutung geht (sogenanntes obligatorisches Staatsvertragsreferendum «sui generis»). Dies ist vorliegend der Fall.3

Die Annahme eines «Rahmenabkommens» würde zu gravierenden Beschränkungen der Kompetenzordnung des Bundes im Geltungsbereich der Abkommen führen, weil das Parlament in seinen verfassungsrechtlichen Gesetzgebungskompetenzen durch die Drohung von inhaltlich nicht vorhersehbaren Ausgleichsmassnahmen im Falle einer Ablehnung der Übernahme erheblich beschränkt würde und somit auch die einzelnen Parlamentsmitglieder in ihrem Stimmrecht beschränkt wären. Dasselbe gilt sinngemäss für die Kantone. Von besonderer Wichtigkeit ist, dass die Stimmberechtigten bei Referendumsabstimmungen in der Ausübung ihres Stimmrechts ebenfalls beschränkt werden. Auch ihnen drohen, wenn sie die Rechtsübernahme ablehnen, inhaltlich nicht vorhersehbare Ausgleichsmassnahmen. Stellen Sie sich zum Vergleich vor, ein Bundesgesetz oder ein kantonales Gesetz würde mit einer Bestimmung versehen, wonach das Parlament im Fall eines erfolgreichen Referendums Ausgleichsmassnahmen treffen könnte. Dies würde den Kerngehalt der Abstimmungsfreiheit (Art. 34 Abs. 2 BV) verletzen.4

- Die Ergänzung des Freizügigkeitsabkommens schafft zudem neu die Übernahme der Rechtsansprüche aus der Unionsbürgerrichtlinie (bspw. auf Daueraufenthalt), die über diejenigen nach dem bisherigen Freizügigkeitsabkommen hinausgehen. Die staatsvertragliche Übernahme verstösst daher gegen Art. 121a Abs. 4 BV, da unter dem Titel der «Steuerung der Zuwanderung» keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden dürfen, die gegen diesen Artikel verstossen. Korrekt wäre es gewesen, die Verfassungsänderungen, die der Umsetzung des Rahmenvertrags dienen, mittels obligatorischen Referendums in den Genehmigungsbeschluss aufzunehmen, wie es Art. 141a Abs. 1 Bundesverfassung (Umsetzung von völkerrechtlichen Verträgen) vorsieht.

2. Obligatorisches Referendum «sui generis» notwendig

2.1. Die bisherige, gelebte Praxis

Art. 140 Bundesverfassung legt fest, dass Änderungen der Bundesverfassung sowie der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder supranationalen Gemeinschaften der Abstimmung durch Volk und Stände unterliegen. In seiner Botschaft von 1996 zur Totalrevision der Bundesverfassung von 1999 äusserte sich der Bundesrat im Kommentar zum Verfassungsentwurf wie folgt zum obligatorischen Referendum:

«Ferner unterliegen nach Buchstabe b der Beitritt zu einer Organisation für kollektive Sicherheit (z.B. UNO) oder zu supranationalen Gemeinschaften (z.B. EU) dem obligatorischen Referendum von Volk und Ständen. Diese Vorschrift entspricht Artikel 89 Absatz 5 BV. Sie schliesst nach bisheriger Praxis nicht aus, dass im Einzelfall auch andere Staatsverträge von ausserordentlicher Bedeutung dem obligatorischen Referendum (von Volk und Ständen) unterstellt werden [in einer Fussnote wird ergänzt: z.B. EWR-Beitritt].»5

Art. 140 Bundesverfassung – Obligatorisches Referendum6

Abs. 1 Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet:

a. die Änderungen der Bundesverfassung;

b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften;

c. die dringlich erklärten Bundesgesetze,

…

Mit dieser bisherigen, gelebten Praxis ist das sogenannte obligatorische Referendum «sui generis» (auch «ausserordentliches Referendum») gemeint. Ein solches wurde bisher dreimal ad hoc angewendet: 1920 beim Völkerbund, 1972 beim Freihandelsabkommen mit der EWG und 1992 nochmals beim EWR. Bei diesen Abstimmungen wurde das obligatorische Referendum von niemandem in Frage gestellt oder gar bestritten.7 Das heisst konkret: «Wie Sie wissen, besteht heute eine Praxis der Bundesversammlung zum sogenannten Referendum sui generis. Dieses ist in der Vergangenheit in bestimmten Fällen und insbesondere dann zur Anwendung gelangt, wenn einem Staatsvertrag eine herausragende politische Tragweite zuerkannt worden ist». In der politischen Praxis gilt daher der Grundsatz des obligatorischen Referendums für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter bereits heute. Nach breiter Auffassung ist das obligatorische Referendum Teil des «ungeschriebenen» Verfassungsrechts.8

Somit ist klar, dass für das Rahmenabkommen das obligatorische Referendum sui generis angezeigt ist, sofern das Vertragswerk eine aussergewöhnliche Bedeutung für die schweizerische Staatsordnung bzw. eine aussergewöhnliche staatsrechtliche Bedeutung aufweist.

2.2. Dynamische Rechtsübernahme und ihre starken Auswirkungen auf die Schweizer Staatsordnung

Obwohl neue Bestimmungen des EU-Rechts in der Schweiz nicht automatisch gelten würden, sondern «dynamisch», ginge es faktisch um einen Übernahmemodus («Integrationsmethode»). Bundesrat und Parlament können Übernahmen zwar ablehnen, doch drohen bei einer Ablehnung erhebliche Ausgleichsmassnahmen. Dies beschränkt die Gesetzgebungskompetenz des Parlaments (Art. 164 BV) und verletzt das Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 BV), da Kompetenzen unter Sanktionsvorbehalt stehen. Auch die Kantone sind betroffen, da Ausgleichsmassnahmen ihre Gesetzgebungszuständigkeiten (Art. 3 BV) in Bereichen wie Subventionen/staatliche Beihilfen, Energie und Verkehr sowie ihre Mitwirkung an der Willensbildung des Bundes (Art. 45 Abs. 1 BV) einschränken würden. Zudem wird die freie Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger (Art. 34 Abs. 2 BV) durch den Druck potenzieller EU-Ausgleichsmassnahmen erheblich beeinträchtigt, da der Stimmbevölkerung stets bewusst ist, dass sie mit ihrer Entscheidung gegen EU-Rechtsübernahmen hohe Sanktionen auslösen könnten. Dies beeinträchtigt die freie Entscheidung und verletzt den Kern der Abstimmungsfreiheit.

Diese weitreichenden Beschränkungen sind von aussergewöhnlicher Bedeutung und vergleichbar mit einer materiellen Verfassungsänderung. Sie beeinträchtigen die Kompetenzen von Bund und Kantonen sowie das Stimmrecht der Bürgerinnen und Bürger erheblich. Aus rechtlicher Sicht ist daher ein obligatorisches Staatsvertragsreferendum mit doppeltem Mehr von Volk und Ständen geboten.

2.3. Das Parteigutachten des Bundesamts für Justiz spricht sich gegen das obligatorische Referendum aus